元巨人軍投手の角盈男さんがご来院されました。

野球肩とは?

野球肩のメカニズムは、投球時に肩が過度に後ろへ引かれることで、肩周辺の組織が挟み込まれたり、組織の衝突が起きたりして痛みが出現します。

また、投球時に外側への捻りが過度に加わった時に、肩関節周辺の組織が伸ばされて、炎症や痛みが出現します。

野球肩が生じやすい投球フォーム

- 体の開きが早い

- 肘が下がっている

- 体が横へ傾きすぎている

その原因として、肩甲骨の動きが硬い、筋肉の柔軟性がないことが挙げられます。

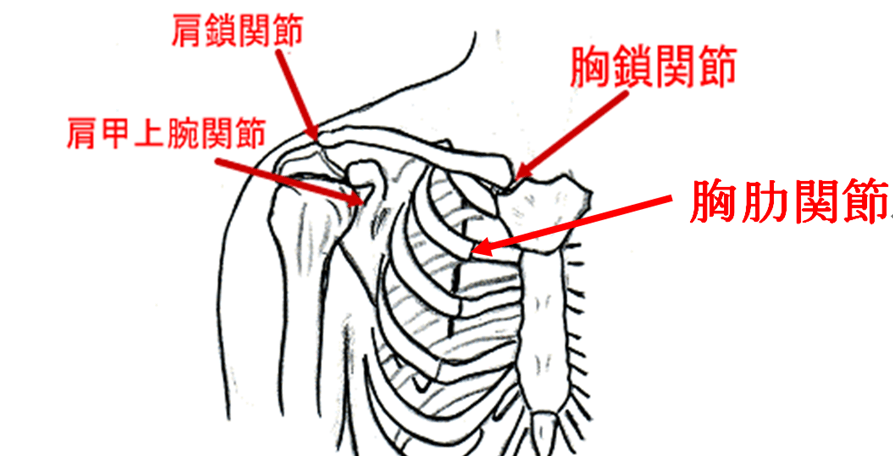

一般的に姿勢や動作で「肩甲骨が重要」とよく言われますが、実際には「肩甲骨の周りにある関節が重要」ということなのです。

つまり、肩甲骨の周りにある関節が肩甲骨を動かしているのです。

肩甲骨が重要と言われる理由として、肩甲骨を指標にして姿勢や動作の良し悪しがわかり、肩甲骨を整体することで瞬時に効果が出るからです。

では肩甲骨を動かしている関節を挙げてみます。

- 肩甲上腕関節

- 肩鎖関節

- 胸鎖関節

- 胸肋関節

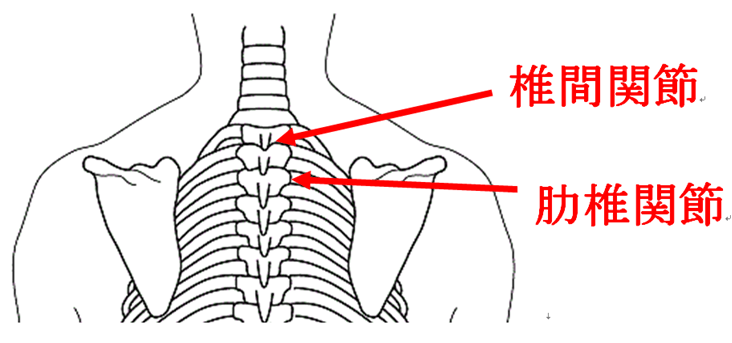

- 肋椎関節

これらの関節がポイントとなり、一つひとつ動きを確認していきます。

①の肩甲上腕関節は野球肩を引き起こしている直接的な原因になっていることが多いです。

②の肩鎖関節は主に、肩を横から挙げた時に動きます。

この関節が硬くなるとアクセレレーション期に肘が下がってしまいます。

③の胸鎖関節と④の胸肋関節と⑤の肋椎関節は肩甲骨を引き寄せたり、肩甲骨を上げたり下げたりする時に動きます。

この関節が硬くなり肩甲骨を引き寄せる動作が不十分になるとコッキング期に体の開きが早くなってしまいます。

また、肩甲骨が上がった位置で固まってしまうと、投球のアクセレレーション期に肘が下がってしまいます。

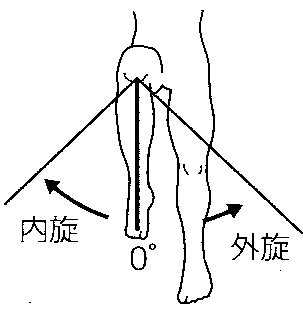

股関節の動きが硬い 筋肉の柔軟性がない

股関節については軸足と踏み出す足に分けて考えます。

まず、軸足はワインドアップ期に体重がかかります。

この時、股関節の内旋・内転方向に柔軟性がないとうまく体重が乗らずに、その後のコッキング期に体の開きが早くなってしまいます。

次に踏み出す足はコッキング期~アクセレレーション期に体重がかかります

この時、股関節の内旋方向に柔軟性がないと、つま先が外側に向き、体の開きが早くなってしまいます。

肩のインナーマッスルが弱い

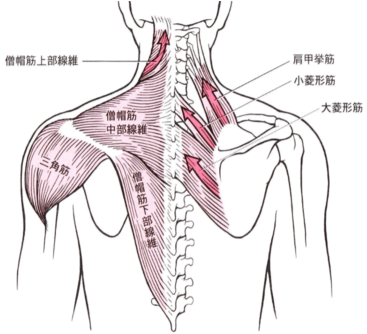

肩甲骨周りにはたくさんの筋肉がついています。

前述した肩甲骨の動きに関与する重要な筋肉です。

特に注目して見る筋肉を挙げます。

- 肩甲挙筋

- 僧帽筋上部

- 僧帽筋中部

- 僧帽筋下部

- 菱形筋

- 大円筋

- 広背筋

- 肩甲下筋

- 棘上筋

- 棘下筋

- 小円筋

- 小胸筋

- 烏口腕筋

- 三角筋

- 前鋸筋

これらの筋肉にこわばりや筋力低下があると肩甲骨の正しい動きを阻害してしまいます。

①の肩甲挙筋と②の僧帽筋上部は肩甲骨を上に引っ張る作用があります。

この筋肉にこわばりがあると肩甲骨が上がってしまい、相対的にコッキング期~アクセレレーション期に肘が下がってしまいます。

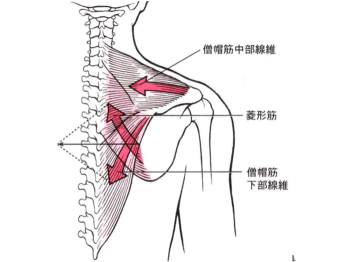

③の僧帽筋中部は肩甲骨を内側に引き寄せる作用があります。

この筋肉にこわばりがあるとフォロースルー期の腕を振り抜く動作がスムーズにできず、肩後方にストレスがかかります。

また、この筋肉に筋力低下があると、肩甲骨を引き寄せる動作が不十分になり、コッキング期に体の開きが早くってしまいます。

④の僧帽筋下部、⑤の菱形筋は、肩甲骨を内上方へ引っ張って、肩甲骨を外回りに回転させる作用があります。

この筋肉にこわばりがあると肩全体で肘を上げる動作に制限が出てしまいます。

そのため、コッキング期で肘が下がってしまいます。

⑥の大円筋、⑦の広背筋は肩甲骨を外上方へ引っ張って、内周りに回転させる作用があります。

これも相対的にコッキング期で肘が下がってしまいます。

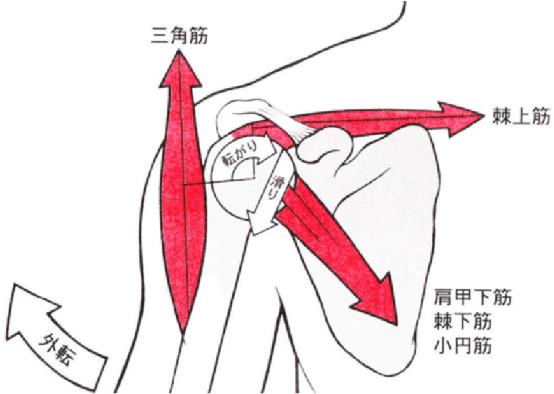

⑧の肩甲下筋、⑨の棘上筋、⑩の棘下筋、⑪の小円筋はローテーターカフと呼ばれ上腕骨を肩甲骨にしっかりと固定する作用があります。

この筋肉に筋力低下があると肩の深層部分が不安定になります。

⑫の小胸筋、⑬の烏口腕筋は肩全体を前方へ引っ張り猫背のようになってしまいます。

そのため、アクセレレーション期で肩関節が過度に後ろに引かれてしまいます。

⑭の三角筋はアウターマッスルと言われており腕を横から上げる動作に作用します。

インナーマッスルと連動して動くため筋肉のバランスが崩れると、肩の深層部分が不安定になります。

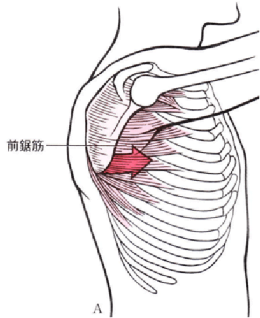

⑮の前鋸筋は肩甲骨と体幹をしっかりと固定して安定させる作用があります。

この筋肉に筋力低下があると肩全体が体幹と連動せず不安定になってしまいます。

体幹・股関節の筋力が弱い・筋力のアンバランス

別のいい方をすると「インナーマッスルとアウターマッスルの不均衡」です。

主に肩関節でのお話です。

インナーマッスルとは、「棘上筋」「棘下筋」「肩甲下筋」「小円筋」です。

アウターマッスルは「三角筋」です。

インナーマッスルが関節面を密着させ、安定させる効果があります。

野球肩の多くはこのインナーマッスルの筋力低下を起こしている場合が多いです。

インナーマッスルの種類によって作用する方向が違いますので、どの筋力が低下しているかを検査して問題点を探します。

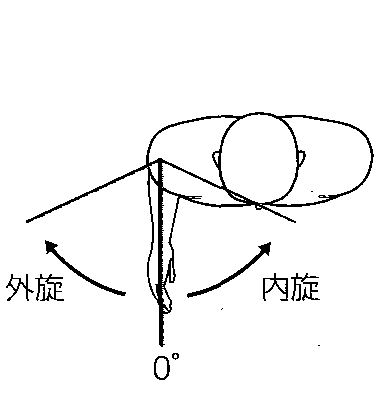

内旋方向へは、肩甲下筋が働きます。

外旋方向へは小円筋・棘下筋が働きます。

以下の事柄を詳しく見て、原因を探り、改善する必要があります!!

- 全身のバランスが悪い

- 体と頭のイメージが一致しない

- 変則的な投球フォーム(サイドスロー、アンダースロー)

- 変化球を多く投げる

- 運動前・後のクールダウンやストレッチ・マッサージ不足

- 運動後のアイシング不足

- 体力不足

- 過度な投球(疲れてくると投球フォームが崩れてくることがあります)

一般的な野球肩の治療

一般的には薬や電気治療、超音波治療で治療します。

重症例には肩の手術をすることがあります。

しかし、手術はほぼ必要なく、保存療法で治療が可能と言われています。

当院では、手術や薬に頼ることなく、野球肩を整体します。

当院での野球肩に対する整体

野球肩は、肩・肩甲骨周りの関節が引っかかったり、ズレたりすると発症します。

このように、しっかり原因を見極めて、野球肩を治療していきます。

野球肩の治療が得意な整体師

柏駅東口店 加藤 優太(かとう ゆうた)

野球経験あり

身体と動きの専門家:理学療法士(国家資格)

当院の実績

元巨人軍投手の角盈男さん(B.S Times取材)

タレント・女優の吉井怜さん

元モーニング娘。の石黒彩さん

楽しんご 様

芸能人もプライベートで通っている手術回避率 柏市ダントツNo.1

1ヶ月に1,200人以上の来院数!

保険のきかない治療でも、当院は1ヶ月に1,200人以上の来院数を誇っています。

お喜びの声も柏市の整体ではダントツの掲載数です。

こんな方が当院に殺到しています

- 血液検査、尿、CT、MRI、レントゲンの検査では、異常なし

- その痛みは、手術しかないと言われた。

- 病院を転々とし、カイロプラクティック、鍼・灸、マッサージ、電気治療をしてもダメだった

Reason1今まで受けれなかった技術を使う

Reason2医師から教育を受けた

医師からの教育なしに整体を行うのは、大変危険です。

なぜならば、基本中の基本がないまま、整体するからです。

さらに、医師からの教育の中には、施術に加え、適切な症状に対する助言や生活上での注意点、悪化しないためにはどうすれば良いかなども含まれています。

整体では、医師から指導を受けた整体師は、かなり少ないです。

私達は、医師から指導を受けた珍しい整体院です。

Reason3患者様の声に耳を傾ける

一人ひとりのお話を伺い、多くのヒントを得ます。

そのため、整体を行う前に必ず話し合いを十分にします!!

そうしなくては、適切で効果的な整体ができません。

Reason4「生涯、自分の体で!」を目指す!

柏市の当院は、他で手術と言われた経験がある方を積極的に受け入れています!

手術は手段の一つに過ぎず、手術に至る前に整体で身体を整える選択肢があります。

エキテンでも高評価をいただいています!

根本改善を真剣に考えている

- 治すことへの異常なまでの追求

- 『本物』の治療家しか在籍できないシステム

- 圧倒的な努力量による知識・技術の習得

- 他を寄せ付けない高められた技術力

- 過剰・過度な広告をしないプライド

- 痛みがでる技術であってはならない

- 気持ち良い技術でなくてはならない

- 確実に治せる技術ではなくてはならない

- 常に『本物』『最新』の技術を磨き続けなくてはならない

やぎはし整体院のコンセプトを理解した整体師による治療が、高い治癒率、高い手術回避率を実現しております。

柏市の整体院の中から当院をお選び頂けることを心よりお待ち申し上げます。

詐欺広告・宣伝をする整体院にはない『本物』の治る治療をご提供致します。

ご予約方法

当院は女性スタッフが電話に出ますので、お気軽のお電話ください。

ご予約時、以下のご質問をお伺い致しますので予めご準備ください

- 整体師のご指名はございますか?

- 調整したい部位は、何ヵ所ありますか?

- 当院の場所は、ご存知ですか?

調整が2部位以上にわたる方は、整体時間60分をお取りになることをオススメしております。

多部位でも整体時間30分で行うことが可能な場合があるため、お気軽にご相談ください。

受付時間

月・火・水・金・土 9:00~18:00(最終受付 17:00)

*ご予約の変更、キャンセルは、電話にてお願い致します。

当院は赤ちゃん・お子様OKの整体院です(^^)v

完全個室のキッズスペースがあります。

当院スタッフが責任を持ってお世話致します。

ご主人・ご家族の方も一緒にお待ち頂けます。

院内での授乳・おむつ替えも可能です!!

お気軽にご来院ください(^^)